みなさん、こんにちは。ネットワールドでSA(ソリューションアーキテクト)として活動している後藤です。

仮想化界隈のアレコレで最近注目を浴びているMicrosoftの仮想化基盤ですが、Windows Serverに搭載されているHyper-V、「Azureのサービス」としてリリースされているAzure Local、これらの関係や立ち位置がよくわからない、という話をよく聞きます。

本記事では複数回に分けて、Windows Server Hyper-VとAzure Local、それらを取り巻く疑問とその答えを解説していきたいと思います。

初回はMicrosoftの仮想化技術であるHyper-Vについて、歴史的経緯とAzure Localとの関連性について触れていきたいと思います。

- 最初に注意事項とお願い

- 疑問1「Hyper-Vって、ほかのハイパーバイザーと比べてどうなの?」

- 疑問2「Azure Localって、Windows ServerやHyper-Vとは全く別のプロダクトなんでしょう?」

- 疑問3「Azure Localって、Windows ServerやHyper-Vとは技術的にも全く別のプロダクトなんでしょう? Azure Stack HCI OSっていうくらいだし、Azure LocalってAzureなんでしょう? AzureなんだからHyper-Vベースじゃないでしょう?」

- 最後に

最初に注意事項とお願い

本記事は、筆者の知りうる公開情報をもとに記述しています。

内容については、できる限り出典を明らかにするよう心がけていますが、漏れていた場合はご容赦ください。

また、もし間違い等ありましたらご指摘いただけると幸いです。

疑問1「Hyper-Vって、ほかのハイパーバイザーと比べてどうなの?」

最近はそうでもないですが、昔は「xxxと比べてエンタープライズ向け機能がない」とか「xxxのyyyっていう機能がHyper-Vだとないから使えん」とか「大規模実績がない」とかよく言われました(筆者だけかもしれませんが)。

この辺りの誤解を解くためには、Hyper-Vの歴史とともに機能を振り返る必要があるかもしれません。

Hyper-Vの歴史はそこそこ古く、2008年にリリースされたWindows Server 2008に初めて「Hyper-V 1.0」が搭載されました。といいつつも、Windows Server 2008のリリース時点ではRC版(リリース候補版)となっており、後日リリースされたUpdateを適用することで正式版が導入される、という若干変則的なリリースでした。

Microsoftでは当時のドキュメント類がすでに公開終了となっていますが、IT系のニュースサイトでは当時の記事が残っているので、探してみると面白いかもしれません。

さて、Windows Server 2008でリリースされたHyper-V 1.0ですが、現在では当たり前すぎて気にもしない、ある機能が搭載されていませんでした。

それは「ライブマイグレーション機能」です。対比されるVMwareでいうならばvMotion機能になります。

Hyper-V 1.0に搭載されていた仮想マシンの高可用性機能は「クイックマイグレーション」と呼ばれ、仮想マシンを一時的に停止して保存状態にしてからクラスターを構成するノード間を移動し、仮想マシンを再開させる、という機能でした。

このあたりで「Hyper-Vはエンタープライズでは使い物にならない」とか言われてましたが、翌年にリリースされたWindows Server 2008 R2で「Hyper-V 2.0」がリリースされ、待望のクラスターノード間でボリュームを共有する「クラスター共有ボリューム(Cluster Shared Volume(CSV))」が実装されました。

これによりエンタープライズ環境で必須な高可用性機能「ライブマイグレーション」が実装され、仮想マシンを停止することなくノード間移行ができるようになりました。

「いや、この辺の歴史を振り返る必要あるんだっけ?」という声も聞こえそうですが、そこから最新のWindows ServerであるWindows Server 2025に至るまで、絶え間なくHyper-Vは強化され続けてきており、現場ニーズに合わせた機能拡張を絶え間なく実施されてきた流れの発端が「Hyper-V 2.0」の大きな進化だと筆者は考えています。

運用の現場が欲しい機能であればすぐに取り込んで実装する、という流れが出来上がったのもこのタイミングではなかったかと、振り返ってみるとそう感じるところです。

さて、本項の疑問である「で、Hyper-Vって使えるんだっけ?」ですが、よくある疑問の声にある「エンタープライズ機能がない」については、前述のようにWindows Serverのバージョンアップとともに行われるHyper-Vの機能強化によって解決されていると考えています。

最新のWindows Server 2025のHyper-Vの新機能については、以下のMicrosoftのドキュメントが参考になるでしょう。

Hyper-Vの機能一覧として網羅的に集まっているMicrosoftのドキュメントは残念ながら見当たらないものの、Hyper-Vの機能については以下のドキュメントにまとまっています。

よくある「エンタープライズ向け機能がない」という誤解は、Hyper-V 1.0の頃の印象が強かったり、その後のWindows Server 2025に至るまでの7回のバージョンアップによる強化内容をキャッチアップできていなかったり、というあたりが原因といったところでしょうか。Hyper-V側のアピール不足という問題もあるかもしれませんね。

「エンタープライズ向け機能がない」という誤解は理解したが、「大規模実績がない」という点はどうなんだ? という次の誤解ですが、実はHyper-Vには世界規模の展開実績があります。

それが「Microsoft Azure」です。

Microsoftのドキュメント「Azure フリートでのハイパーバイザーのセキュリティ」にて「Azure のハイパーバイザー システムは、Windows Hyper-V を基盤としています。」と記述されており、Microsoft AzureこそがHyper-Vの大規模展開実績になっています。

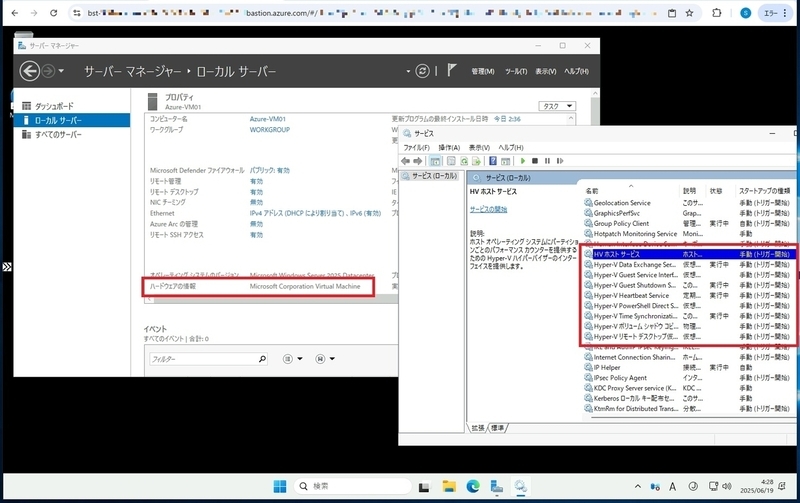

Azure仮想マシン(Virtual Machine)でWindows Server VMを作成して中を覗いてみると、稼働ハードウェアはHyper-V仮想マシンと同じように「Microsoft Corporation Virtual Machine」となっています。またサービスでもHyper-Vの統合サービスがインストール/動作していることもわかります(図1)。

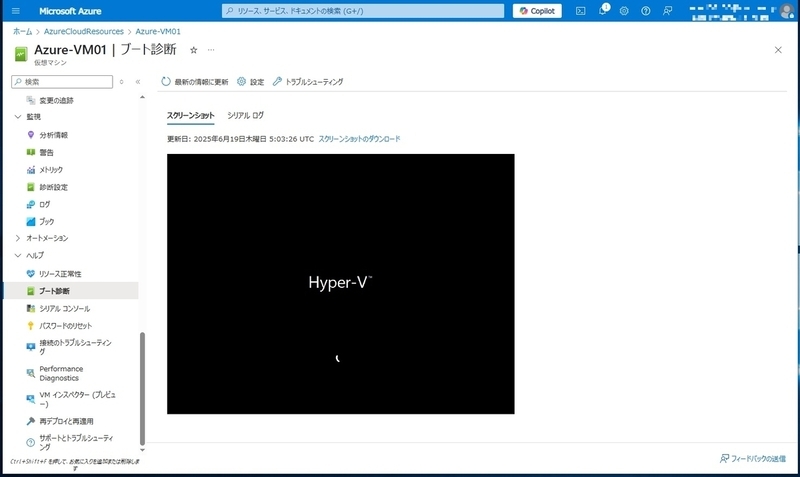

さらに、Azureの機能である「ブート診断」で仮想マシンのコンソール出力を参照することが可能ですが、タイミングがあえばHyper-Vの仮想マシン起動時に見ることができる「Hyper-Vロゴ」をコンソール出力で見ることもできます(図2)。

Hyper-Vベースで構築されたMicrosoft Azureこそが、Hyper-Vの世界最大規模の事例と言って差し支えないでしょう。

余談ですが、Hyper-VはWindows 8以降のWindows Client OS(Proエディション以上)にも搭載されていることはご存じだと思いますが、Microsoftがリリースしている家庭用ゲーム機「Xbox」でも実は使用されています。Microsoftの公式ドキュメントにその記述を見つけることができませんでしたが、例えばアイティメディアさんの記事で過去のゲームを動作させる仕組みとしてHyper-Vによる仮想化を利用している、との言及があります。その他の有名ゲームサイトでもXboxでの仮想化について言及していますので、興味があれば探してみてください。

疑問1:Hyper-Vって、ほかのハイパーバイザーと比べてどうなの?

回答1:ほかのハイパーバイザーに取り残されていたのは過去の事。バージョンアップごとに機能が拡張され、比較しても遜色ない機能を持っています。また、Hyper-V基盤の世界最大規模の実装例がMicrosoft Azureであり、パブリッククラウドグレードの基盤も展開可能です。

疑問2「Azure Localって、Windows ServerやHyper-Vとは全く別のプロダクトなんでしょう?」

現在、Microsoftのソリューションとして注目を集めている「Azure Local」ですが、「Azure Local」と呼ばれ始めたのは2024年11月のMicrosoft Ignite 2024からです。それまでは「Azure Stack HCI」と呼ばれていました。

上記Blog中にIgnite 2024の写真が載っていますが、「Azure Local」の文字を見ることができます。

旧名の「Azure Stack HCI」ですが、この名称の初出はいつだ、という話になると2019年のアナウンスまでさかのぼることになります。

このアナウンスの中で、「Azure Stack HCI solutions feature the same Hyper-V based software-defined compute, storage, and networking technologies as Azure Stack. 」と、Azure Stack HCI(Azure Local)はHyper-VをベースにしたHCI(Hyperconverged Infrastructure)であると記述されています。

さらにFAQを読み解いていくと、

- HCIテクノロジは、2017年に出荷されたAzure Stack(のちにAzure Stack Hubと名称変更)の基盤になっている

- Azure Stack HCIは以前から出荷されているWindows Server Software-Defined (WSSD) ソリューションを進化させたものである

という記述を見つけることができます。

つまり、Azure LocalはWindows Server Software-Defined (WSSD) ソリューションを祖にしたHCIソリューションであり、歴史は2017年以前からある、と読み取れます。

祖となるWSSDの記述の多くはAzure Localに上書きされていますが、ハードウェアベンダーのページや当時の記事、また数少ないMicrosoftのドキュメントの中ではWindows Server 2016からWSSDのソリューションが存在していることが確認できます。

上記KBではWSSDがハードウェアのプログラムであり、WSSDを構成するソフトウェア機能、すなわちソフトウェア定義ネットワーク(SDN)機能や記憶域スペース ダイレクトなどのソフトウェア定義ストレージ(SDS)機能は、WSSDプログラムで検証されたハードウェアで動作させるべき、と記述されています。

このドキュメントの適用対象のWindows ServerはWindows Server 2016やWindows Server 2019であり、その頃からWSSDは存在していたということになります。

Windows Server 2016のリリースは2016年10月であり、Azure Stack HCIのアナウンスが2019年5月なので3年前ですね。

で、ここからがまた歴史の話になるのですが、2020年12月に「サブスクリプションサービスとなる「Azure Stack HCI」がGAしました」というアナウンスがなされます。

いわゆるAzure Stack HCI 20H2のリリースですが、この時に初めて「Azure Stack HCI operating system」という単語が飛び出します。

実は2020年7月にWebinerの形でAzure Stack HCI OSについての発表があったので、前述のアナウンスが初出、というわけではないのですが、正式にアナウンスがあったという点においては2020年12月です。

いやいや、ちょっとまて、Azure Stack HCIのアナウンスが2019年3月にあったじゃん、という話になります。ええ、本当に。

Azure Stack HCI 20H2がリリースされるまでの1年間のAzure Stack HCIはなんだったのか、というと、単純にWSSDのブランド変更だった、という話でして、今の形のAzure Localになったのは2020年なんです。

2020年前半の期間に絞ってインターネットを検索すると、ハードウェアメーカーのAzure Stack HCIリリースのニュースリリースを見つけることができますが、そこに記載のあるOS名はWindows Server 2019だったりします。

従いまして、現在のAzure Localに至るまでの道のりを整理すると以下のような流れになります。

- Windows ServerベースのHCIであるWSSDがリリース。ベースはWindows Server 2016やWindows Server 2019

- ブランド変更があり、WSSDからAzure Stack HCIに変更。この時点でのAzure Stack HCIのOSはWindows Server 2019

- 2020年12月に「Azureのサービス」としてのAzure Stack HCIおよびAzure Stack HCI OS(Azure Stack HCI 20H2)がGA

- 2024年11月に「Azure Stack HCI」が「Azure Local」にブランド変更

こんな感じですね。

とはいえ、Azure Localの祖となるAzure Stack HCIは、Windows Server Software-Defined (WSSD) ソリューションがベースにあり、その原点はWindows Server 2016やWindows Server 2019のSDNやSDSに求めることができる。

そして、それらのソリューションの先にはHyper-Vが存在する、という流れになります。

疑問2:Azure Localって、Windows ServerやHyper-Vとは全く別のプロダクトなんでしょう?

回答2:ブランドとしては別のプロダクトになりますが、技術的な流れの中の根底にあるのはHyper-VやWindows Serverですでに実装されていたソフトウェア定義機能であり、技術的には同じラインのプロダクトで、いってみれば兄弟プロダクトです。

疑問3「Azure Localって、Windows ServerやHyper-Vとは技術的にも全く別のプロダクトなんでしょう? Azure Stack HCI OSっていうくらいだし、Azure LocalってAzureなんでしょう? AzureなんだからHyper-Vベースじゃないでしょう?」

これもよく聞きますね。

「Hyper-Vってクラウドが作れるほどの信頼性ってないよね?」とか、なんとも言えないもやもやするというか、なんということを、という話も少なからず聞きます。

疑問2でも書いた通り、AzureはHyper-Vベースで構築されていますし、Azure IaaSのあちこちでHyper-Vの構成要素を見ることができます。そもそもMicrosoftが自社のドキュメントで「Hyper-Vベースです」と記述しているので、そこに疑いをもつ余地はないかと思います。

そうはいっても、というところもありますので、実際にAzure Stack HCI OSとWindows Server OSを比較していきましょう。

比較対象は以下の通りです。

- Azure Stack HCI OS:Azure Stack HCI OS 2505(新規インストール版:2025年5月のアップデート適用済み)

- Windows Server OS:Windows Server 2025(2025年5月の累積アップデート適用済み)

まずは、OSバージョンから見ていきます。基本ですね。

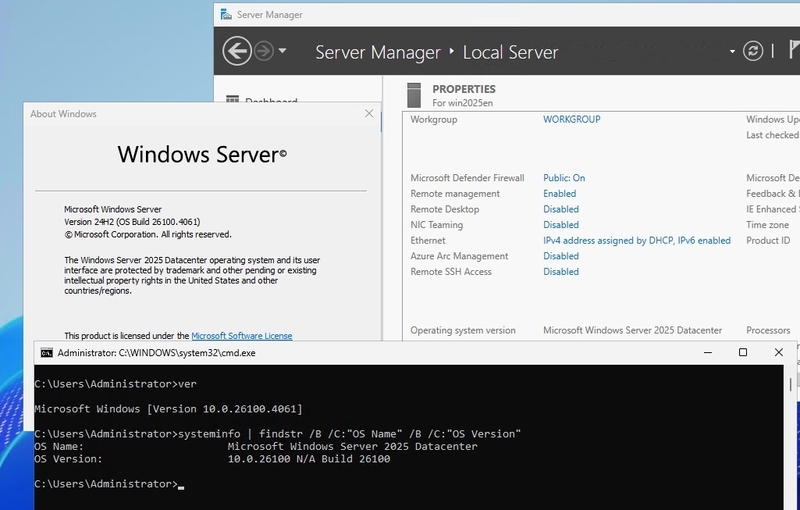

コマンドとしてはCMDコマンドである「ver」コマンドと、「systeminfo」コマンドを実行してOS名とOSバージョンを抜き出して表示するよう「findstr」コマンドで加工しました。

まずWindows Server 2025での実行結果です(図3)。

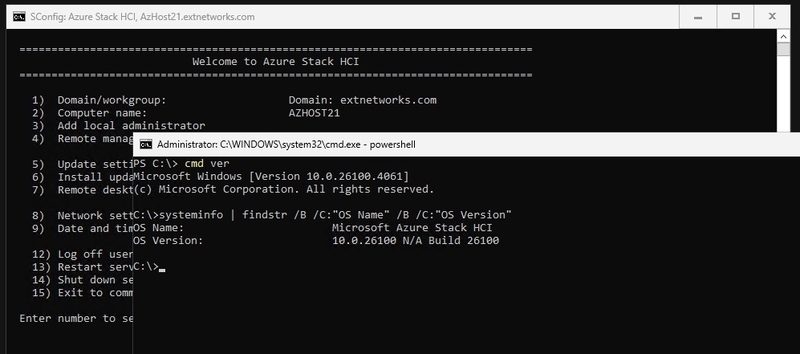

次にAzure Stack HCI OSでの実行結果です(図4)。

双方とも「Ver」コマンドではWindows Serverの標記になっています。

Windowsのバージョンは「メジャーバージョン番号」「マイナーバージョン番号」「ビルド番号」「リビジョン番号」の並びになっているので、リビジョン番号まで全くの同一バージョンであることがわかります。

ちなみにリビジョン番号はセキュリティアップデートなどを適用すると変更されます。6月の累積アップデートを適用するとリビジョン番号は「4349」になります。

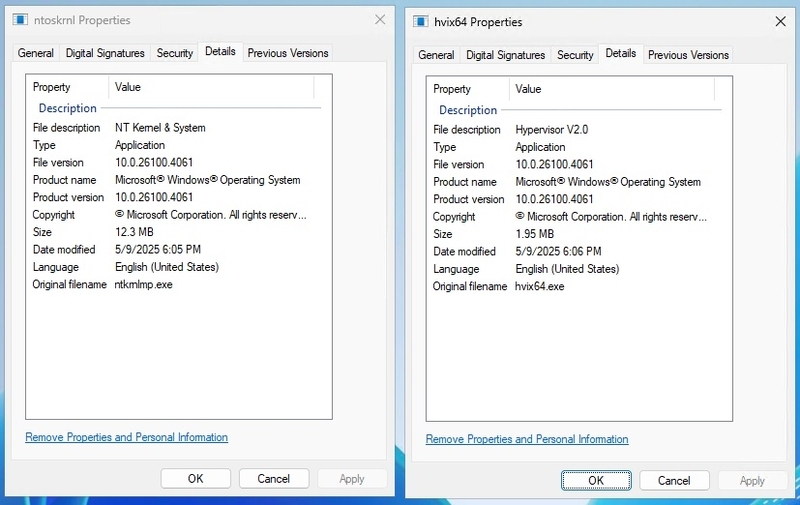

では次にファイルを比較してみます。比較するファイルはカーネルである「ntoskrnl.exe」とHyper-Vのコアモジュール(ハイパーバイザー)である「hvix64.exe」です。

筆者の環境はインテルチップを使用していますのでhvix64.exeを比較しています。ちなみに、AMDチップ用はhvax64.exeです。

最初にWindows Server 2025での実行結果です(図5)。

GUIがあるので、ファイルのプロパティを並べて表示しています。

ファイルバージョン等もWindows Server 2025のビルド番号を同じですね。

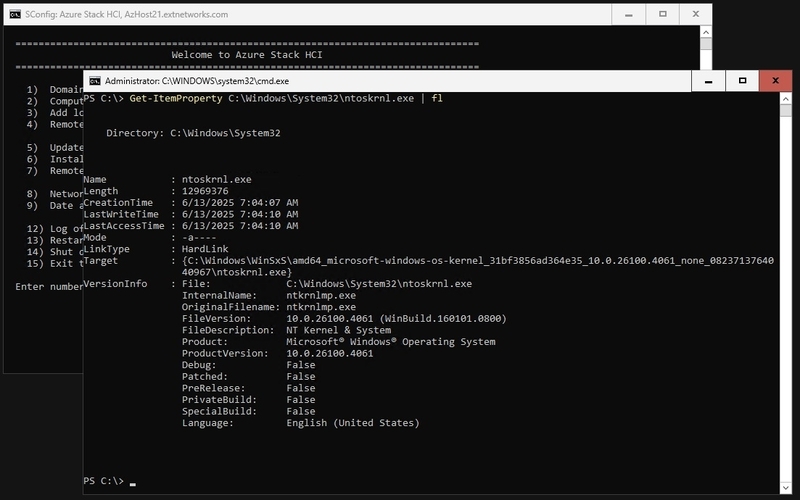

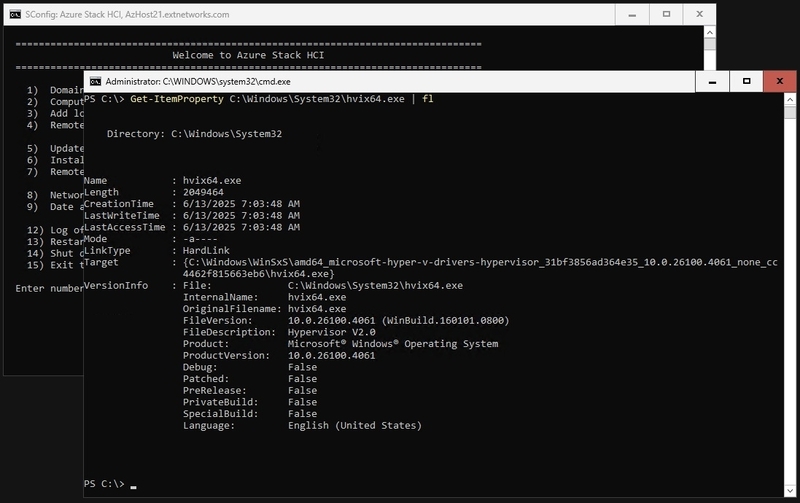

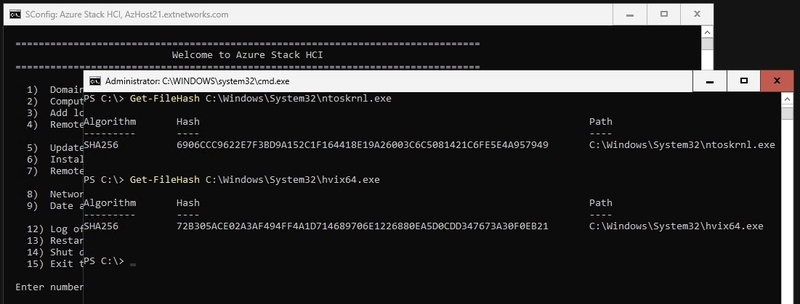

続いてAzure Stack HCI OSですが、GUIがないためPowerShellで取得しています。そのため画面が1枚に収まりきらないので、ファイルごとに取得しています。

まずntoskrnl.exeです(図6)。

Azure Stack HCI OSでもntoskrnl.exeはちゃんと存在しています。またバージョン番号もAzure Stack HCI OSのビルド番号と同じですね。

本当に動いているの? という疑り深い方は、Azure Stack HCI OSのタスクマネージャーでPID 4のプロセスをご確認ください。ntoskrnl.exeが動いています。

続いてhvix64.exeです(図7)。

こちらも同様ですね。

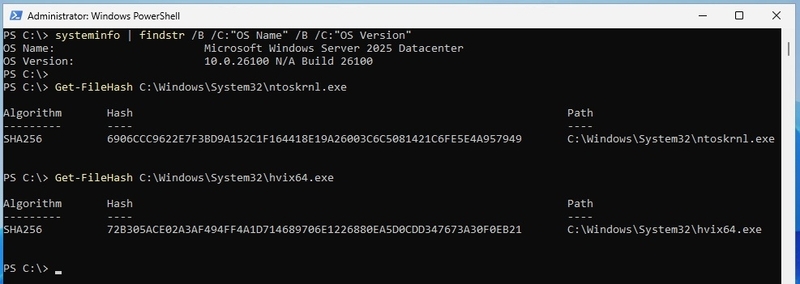

最後に、これらのファイルのハッシュ値を比較してみましょう。ハッシュ取得には「Get-FileHash」コマンドレットを使用します。

まずWindows Server 2025です(図8)。

続いてAzure Stack HCI OSです(図9)。

まったく同じ値なので、二つのファイルは同一であると判断できます。

つまり、Windows Server 2025とAzure Stack HCI OS 2505は同一のコンポーネントから成る兄弟のOSであると判断できます。

また、Azure Localの管理インターフェースは様々あり、その中の一つとして従来から使われてきたRSAT(Remote Server Administration Tools:リモート サーバー管理ツール)があげられます。Windows Server Hyper-Vを管理するために当たり前のように使われてきた「Hyper-Vマネージャー」であったり「フェールオーバークラスターマネージャー」ですね。

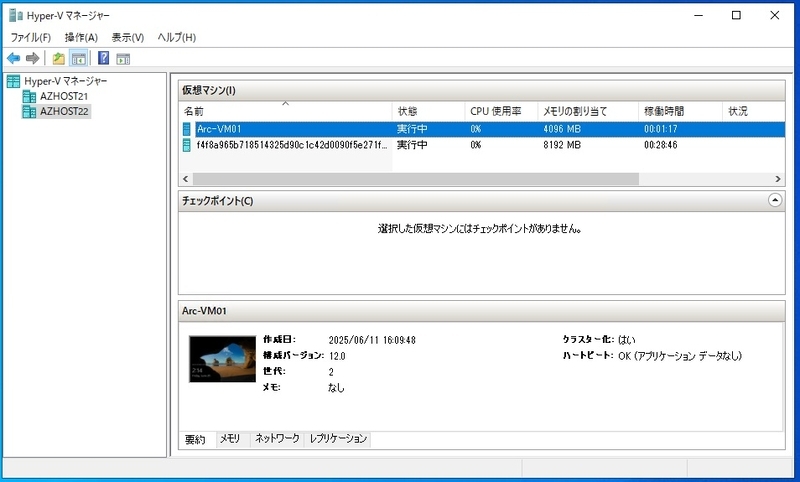

検証用の管理サーバーがWindows Server 2022なので恐縮ですが、Windows Server 2022に標準でインストールされているHyper-VマネージャーからAzure Localのクラスターに接続してみます(図10)。

同じドメインに所属してるので、簡単に接続できますし、稼働している仮想マシンも参照できます。

「f4f8……」という名前の仮想マシンは、Azure Localでは重要な役割を持つ「リソースブリッジ」の仮想マシンです。これが稼働しているところからも、当該Hyper-VホストがAzure Localのノードであることがわかります。

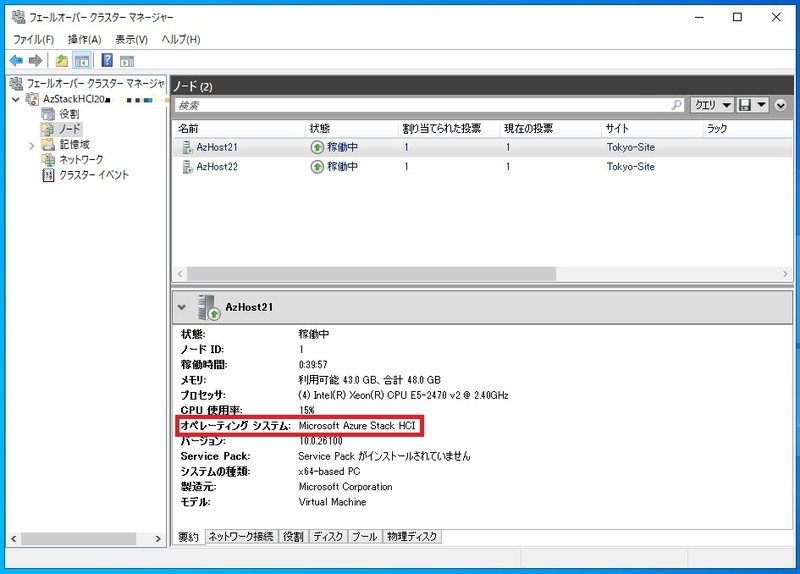

続いてフェールオーバークラスターマネージャーです(図11)。

ノードを参照すると稼働しているOSが確認できますが、図11の通りオペレーティングシステムはAzure Stack HCI OSになっています。

つまり、Windows Server Hyper-Vと同じ管理手法でAzure Localクラスターも管理できるということになり、Windows Server Hyper-VとAzure Localはなんら変わりがないことを表しています。

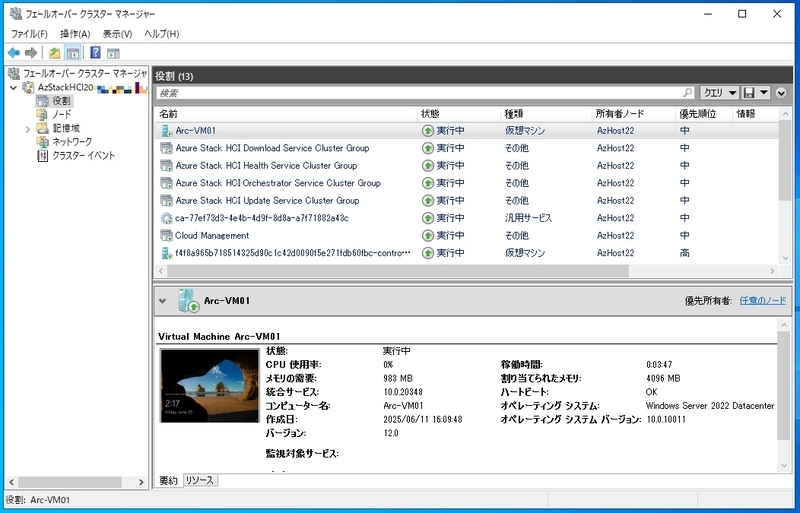

フェールオーバークラスターマネージャーの役割を参照すると、Azure Localの各種サービスがクラスターリソースとして動いていることも確認できます(図12)。Azure Localのサービスも、Windows Serverのクラスターサービスと同様の仕組みで動いていることを示しています。

疑問3:Azure Localって、Windows ServerやHyper-Vとは技術的にも全く別のプロダクトなんでしょう? Azure Stack HCI OSっていうくらいだし、Azure LocalってAzureなんでしょう? AzureなんだからHyper-Vベースじゃないでしょう?

回答3:Windows ServerとAzure Localはカーネルレベルで共通であり、兄弟プロダクトといえます。また採用されている技術も、Windows Serverと全く同じものになります。

最後に

Windows Server Hyper-Vの歴史やAzure Localの歴史を整理の上、それぞれの出自を明らかにして、プロダクトとしての流れを解説しました。

また、技術的にも同一であることをビルドやファイルレベルの比較によって説明できたと思っています。

次回もよくある疑問を通じて、Windows Server Hyper-VとAzure Localで同じもの、違うものを解説したいと思います。

書いた人:後藤 諭史(Satoshi GOTO)

ソリューションアーキテクト部所属。

専門はWindows Server Hyper-VやAzure LocalといったMicrosoft仮想化技術。Microsoft SDN(Hyper-V Network Virtualization)などのWindows Server ネットワーク技術も。

Microsoft オンプレ技術以外にも、エンタープライズネットワークとかMicrosoft Azureとか、運用とか。

ネットワークやハードウェアといった物理層に近いところが大好きな、昔ながらのインフラ屋さん。得意技はケーブル整線。

Microsoft MVP for Cloud and Datacenter Management(2012-2026)

Microsoft MVP for Microsoft Azure(2024-2026)