みなさん、こんにちは。ネットワールドでSA(ソリューションアーキテクト)として活動している後藤です。

仮想化界隈のアレコレで最近注目を浴びているMicrosoftの仮想化基盤ですが、Windows Serverに搭載されているHyper-V、「Azureのサービス」としてリリースされているAzure Local、これらの関係や立ち位置がよくわからない、という話をよく聞きます。

本記事では複数回に分けて、Windows Server Hyper-VとAzure Local、それらを取り巻く疑問とその答えを解説していきたいと思います。

前回記事はこちらになります。

今回はWindows Server Hyper-VとAzure LocalのOSであるAzure Stack HCI OSとの比較を通じて、その差異について触れていきたいと思います。

- 最初に注意事項とお願い

- 疑問4「Azure Stack HCI OSとWindows Server OSの違いは?」

- 疑問5「仮想化基盤としてみた場合、Azure LocalとWindows Server Hyper-Vの違いは?」

- 最後に

最初に注意事項とお願い

本記事は、筆者の知りうる公開情報をもとに記述しています。

内容については、できる限り出典を明らかにするよう心がけていますが、漏れていた場合はご容赦ください。

また、もし間違い等ありましたらご指摘いただけると幸いです。

疑問4「Azure Stack HCI OSとWindows Server OSの違いは?」

こちらもよく聞かれる話ですね。

前回記事で「Windows Server Hyper-VとAzure Localは兄弟プロダクト」と記述させていただきました。

歴史的経緯の中で、Windows ServerをOSとしたAzure Stack HCIは確かに存在はしていましたが、今では「Azure Stack HCI OS」というOSで動いているものがAzure Localと称されています。

では、従来のWindows Server OSのAzure Stack HCIやWindows Serverを使用したHCI構成はどう呼ぶの? という話になりますが、オフィシャルにそれを示しているドキュメントは見当たりませんでしたが、筆者の周りではアンオフィシャルではありますが「Windows Server HCI」と呼称する場合があります。あくまでもアンオフィシャルな呼称です。

さて、本項の疑問である「Azure Stack HCI OSとWindows Server OSの違いは?」ですが、前回の記事でも解説した通り、Windows Serverと同じカーネルを使っていたり、Hyper-Vのコアコンポーネントも同一であったりと、名前が違うだけ? という感じになってしまうやもしれません。

Windows Serverと比較して、直感的にわかる違いが2つあります。

1つがユーザーインターフェースです。

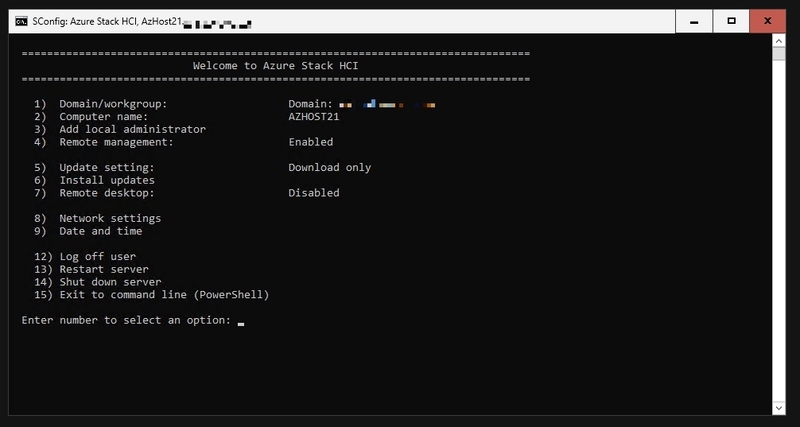

Azure Stack HCI OSはGUIを持たないOSであり、Windows ServerでいうところのServer Coreとなり、GUI(デスクトップエクスペリエンス)はないです(図1)。

そのため、インストール可能なアプリケーションにも制約があり、GUIの使用が前提とするようなアプリケーションはインストールできません。もっとも、仮想化基盤に入れるアプリケーションはそう多くはないですが、対応状況の確認は必要でしょう。

例えばバックアップツールのVeeam Backup & Replicationは、以下のようにAzure Localへの対応状況を公開しています。

もう一つが、追加可能な役割、役割サービス、または機能です。

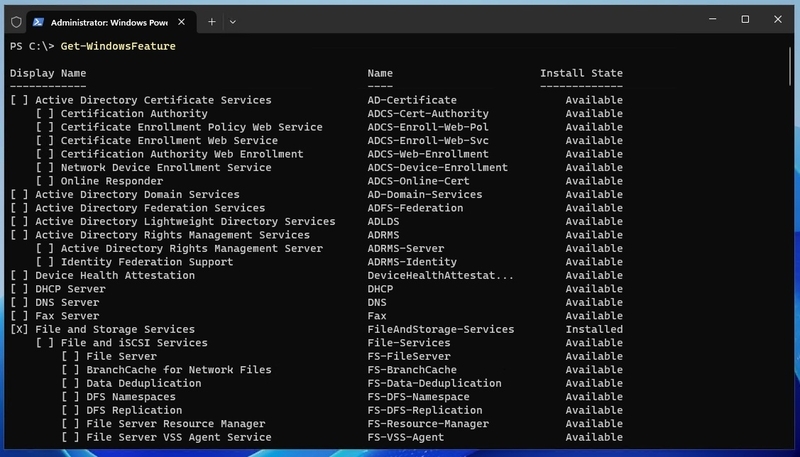

追加可能な役割/機能が取得できる「Get-WindowsFeature」コマンドレットを使用して、Windows Server 2025とAzure Stack HCI OSの結果を比較してみましょう。

なお、Azure Stack HCI OSは英語版のみのため、それに合わせてWindows Server 2025も英語版を使用しています。ご了承ください。

まずはWindows Server 2025です(図2)。

アルファベット順に出力されるので、Windows Serverの代名詞ともいうべきActive Directory系の機能(証明書サービスやドメインサービス)が最初に並んでいます。

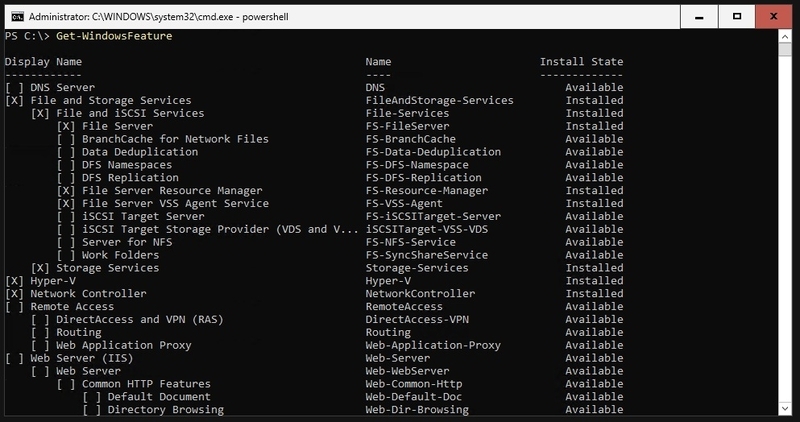

続いてAzure Stack HCI OSです(図3)。

冒頭がDNS Serverであり、Active Directory関連の機能が選択肢として出てきません。

このように、一般的に考えて仮想化基盤としては使用しないであろう役割や機能は追加することができなくなっています。

仮想化基盤関連の役割や機能は問題なくインストールできます、というかAzure Stack HCI OSをインストールした後に、Azure Localのデプロイを実施する段階で、必要な役割/機能は自動的に有効化されますので基本的には追加作業は不要です。

このような機能限定については、かつて(というか、今も)Microsoftが配布していた(配布している)仮想化専用のサーバーOS「Hyper-V Server」でも同様の事が行われており、仮想化関連の役割/機能のみ使用可能なWindows Serverという位置づけでした。

余談ですが、Hyper-V Server 2019は2029/01/09までサポート期間であり、ダウンロードもまだ可能です。

Azure Localは仮想化基盤として機能特化しているので、GUIがなかったり、役割/機能が制限されているのは理解できる範囲かと思いますが、違いはそれだけなのでしょうか?

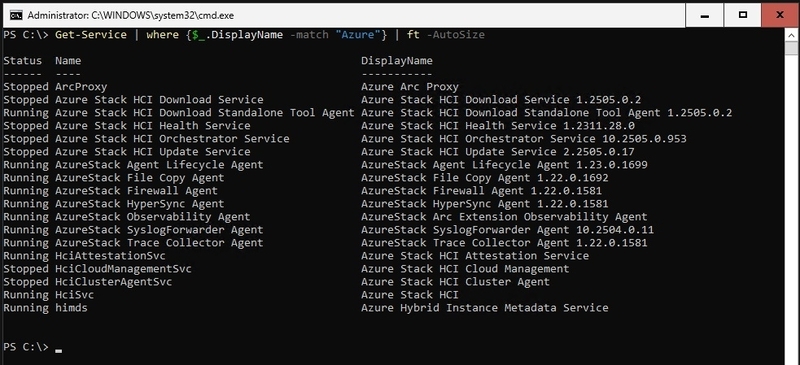

図4はAzure Stack HCI OS上で「Get-Service」コマンドレットを実行し、「Azure」という文字列が表示名に含まれている項目だけを抜き出すようにフィルターをした結果になりますが、複数のAzure Stack HCI用のサービスが動いていることがわかります。

この中の「HciSvc」サービスこそがAzure Localを「Azureのサービス」たらしめる重要なサービスであり、これを抜きにしてAzure Localを語ることができません。

では、この「HciSvc」サービスが何者なのか? については、以下のMicrosoftのセミナー資料が参考になると思います(記述されている内容を見ると、おそらくAzure Stack HCI 20H2がリリースされた頃の資料だと思います)。

https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/JA-WBNR-SlideDeck-SRDEM136488.pdf

こちらのPDFの5ページ目に「HciSvc」サービスが担う役割を2つ挙げています。

- Azure への登録・接続状況をセキュアに保持

- Azure Portal 上へのデータ表記、ハートビート接続、ライセンス・課金処理、証明書の更新、診断処理等の管理タスクを担う

つまり、Azure LocalとAzureを接続し、AzureポータルからAzure Localの管理を可能とするサービスとしてこの「HciSvc」サービス動作しています。

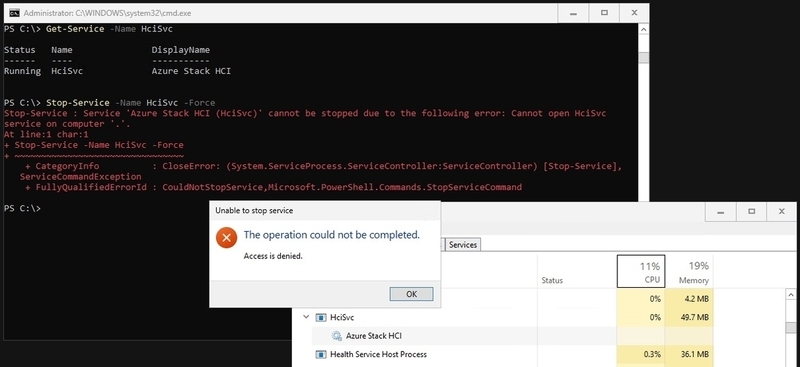

そのため、管理者権限を使用して「Stop-Service」コマンドレットやタスクマネージャーからこのサービスを止めようとしても、アクセスが拒否されて停止することができません(図5)。

こういったAzure Local特有のサービスがAzure Stack HCI OS上で稼働しており、これらがWindows Server Hyper-Vとの「OSレベルでの違い」ということができると考えます。

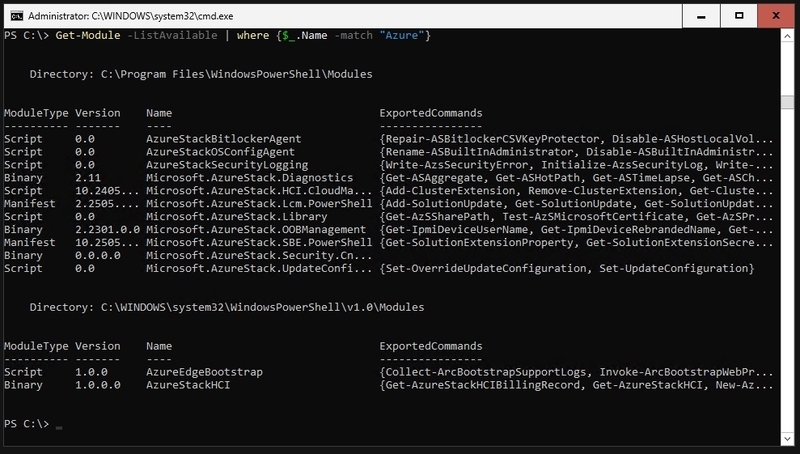

他にも、Azure Stack HCI OSにしかないPowerShellコマンドレットも存在し、このあたりも違いといえます(図6)。

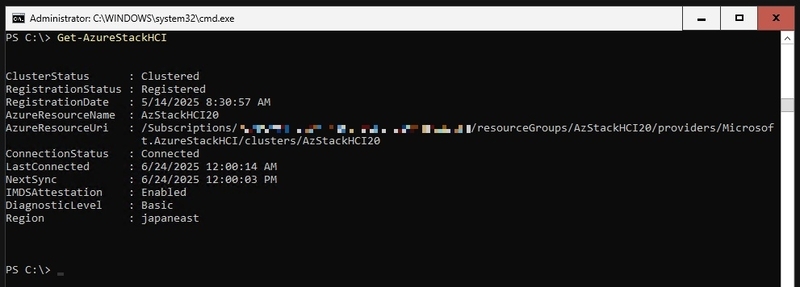

よくお世話になるコマンドレットといえば「Get-AzureStackHCI」コマンドレットでしょうか。こちらのコマンドレットを実行することで、Azureとの接続が問題ないかを確認することができます(図7)。

疑問4:Azure Stack HCI OSとWindows Server OSの違いは?

回答4:基本的なところには違いはないが、Azure Stack HCI OSは仮想化基盤に特化しているため、Windows Serverで有効にできる機能が有効にできないなどの違いがあります。

またAzure Stack HCI OS専用のサービスがあり、これが大きな違いともいえます。またそれに紐づいたPowerShellコマンドレットもあり、これらがOSとしての違いといえます。

疑問5「仮想化基盤としてみた場合、Azure LocalとWindows Server Hyper-Vの違いは?」

仮想マシンを動かす「仮想化基盤」として比較した場合には、同じところもあれば違うところも、「やりたいこと」、すなわちユースケースによって使い分けが必要ではないかと筆者は考えています。

まずは同じところから。

- ハイパーバイザーはHyper-V

- 「仮想マシン」という観点では全く同一。第1世代仮想マシン、第2世代仮想マシンともに使用可能。構成バージョン次第で仮想マシンへのサービス機能差があるのも変わりなし

- ライブマイグレーションをはじめとする仮想マシンへの提供サービスは差異なし

- サポートされるゲストOSも同じ

仮想マシンというカットでは、全く同一といっても過言ではないでしょう。

ちなみに、サポートされるゲストOSは以下のMicrosoftのドキュメントに記載がありますが、Windows Client Hyper-V、Windows Server Hyper-V、Azure Localすべて同じページに記載されているところからも、ハイパーバイザー的には全く同一であるといえます。

違う点としては、基盤側面、管理側面、サポート側面、といくつかのカットがありますが、それぞれをざっと流してみてみましょう。

基盤側面の違い

基盤側面、すなわちHyper-Vを動作させるハードウェアや構成の面での差異ですが、ポイントは以下の点ではないかと思います。

| 項目 | Windows Server Hyper-V | Azure Local |

|

ストレージ構成 |

・iSCSIやFCによる外部共有ディスク |

・構成不可 |

|

ストレージ構成 |

・SMB3.0によるファイル共有 |

・構成不可 |

|

ストレージ構成 |

・内蔵ディスクによるS2D構成 |

・内蔵ディスクによるS2D構成 |

|

クラスターあたりのノード数 |

・シングルノードから最大64ノード |

・構成不可 |

|

クラスターあたりのノード数 |

・シングルノードから最大64ノード |

・構成不可 |

|

クラスターあたりのノード数 |

・シングルノードから最大16ノード | ・シングルノードから最大16ノード |

| 表1:ストレージ構成とクラスターノード数の差異 | ||

サポートされるストレージ構成が大きく異なり、外部ストレージによる、いわゆる3-Tier構成がとれるのがWindows Server Hyper-Vになります。

また、1クラスター当たりのノード数はストレージ構成に引きずられますので、S2D(Stoprage Spaces Direct:記憶域スペースダイレクト)構成の場合は最大16ノードとなり、Azure Localのクラスター構成は最大で16ノードとなります。

1クラスター当たり16ノード以上のクラスターを構成したい場合には、Azure Localは選択できず、Windows Server Hyper-Vによる3-Tier構成をとる必要があります。

当然のことながら、外部ストレージの固有機能を使用したい場合にもWindows Server Hyper-Vを選択する必要があります。

コンピュートとしてのサーバーハードウェアの選定基準としては、Windows Server Hyper-Vであれ、Azure Localであれ、Microsoftの認定構成が存在していますので、それに則って選択する必要があります。

あまりにもいろいろなハードウェアでWindows Serverが動きすぎて皆様お忘れかもしれませんが、Windows Serverにもテスト済み構成であること証明する「Window Server badges」があり、「Window Server badges」がついているサーバーハードウェアを検索可能な「Windows Server カタログ」があります。

Azure Localの統合システムや検証済みノードとはバッジが付与されているハードウェアの数が異なりますが、カタログに掲載されているハードウェアを使用すべき、というのはWindows ServerもAzure Localも同様です。

ネットワークについても、認定されているネットワークアダプターを使用する、という面ではWindows ServerもAzure Localも変わりがありません。認定されているカードの枚数は違うかもしれませんが。

現時点においては、ハードウェアという側面では「構成したいストレージ構成によって選択肢が変わる」といってよいでしょう。

共有ストレージを使用したい、17ノード以上のクラスターを作りたい場合はWindows Server Hyper-V、S2DによるHCI構成であればどちらでもOK、という感じですね。

管理側面の違い

管理側面での大きな違いは「Azureポータル」の存在でしょう。

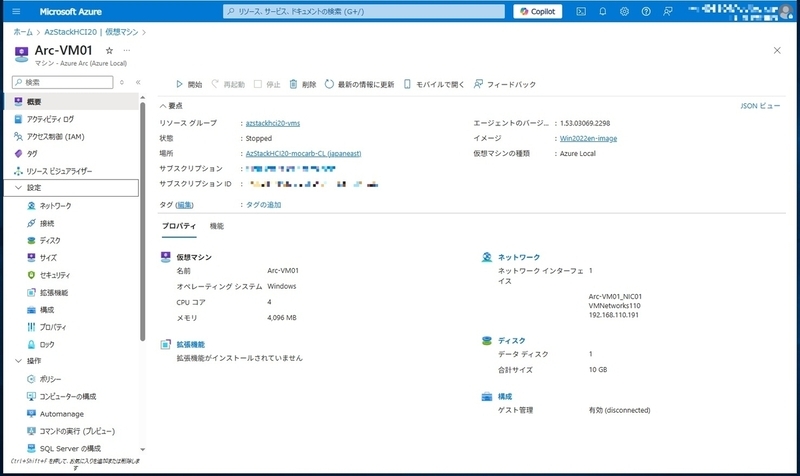

Azure Localは「Azureのサービス」であり、疑問4でも解説したAzureとの接続を行う「HciSvc」サービスによってAzureと結合しているAzure Localの管理は、基本的にはAzure ポータルから行うようになります(図8)。

また、Azure Local VM管理と呼ばれる機能を利用することで、Azureポータルから仮想マシンの管理も可能になります(図9)。

例外的に、現在プレビュー中の「ディスコネクテッドオペレーション」構成をとるとAzureポータルから切断して使用できるようになるそうですが、執筆時点で筆者は未検証です(検証するにもハードルが高すぎて……)。

上記のドキュメントを読む限りでは、疑似的なAzureポータルがAzure Local上に展開される感じでしょうか……。「Azureをローカル環境に展開できる」と言われているAzure Stack Hubみたいな感じですかね?

こういった例外を除き、基本的にはAzure LocalはAzureポータルからの管理が必要になりますが、Windows Server Hyper-Vはそういった「外部管理インターフェース」を必要とせず、ローカルで管理可能となります。

では、ローカル管理での管理は、というと、選択肢はいくつかありますが、ざっくりとした対応状況は表2の通りです。

| 項目 | Windows Server Hyper-V | Azure Local |

|

Remote Server Administration Tools |

使用可能 |

使用可能 |

| Windows Admin Center | 使用可能 | 使用可能 |

|

System Center |

使用可能 |

使用可能 |

|

PowerShellコマンドレット |

使用可能 | 使用可能 |

| 表2:ローカル環境における管理ツール対応状況 | ||

ローカル管理においては、Windows Server Hyper-Vでよく利用されるRSATはAzure Localでも使用できます。スクリーンショットは前回記事の疑問3をご確認ください。

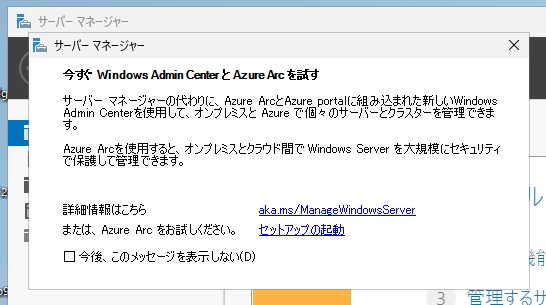

Azure Localのローカル用管理ツールとしてよく紹介されているWindows Admin Center(WAC)ですが、Windows Server標準の「サーバーマネージャー」の代替としてサーバーマネージャー起動時に提案されます(図10)。

サーバーマネージャーができることはWACでもできる、ということで、Windows Server Hyper-Vも当然のことながら管理可能です。

また、Windows Serverの管理用製品としてMicrosoftが提供している「System Center」の仮想化基盤管理製品である「Virtual Machine Manager」も、Windows Server Hyper-Vはもちろんのこと、Azure Localも管理可能です。

機械翻訳過ぎて「対応」を示す「Y」が、日本語ドキュメントですと「年」とかになっているので、英語版のドキュメントを提示させていただいています。

余談ですが、こういったドキュメント類は英語版の確認をお勧めしています。日本語などのローカライズの更新が間に合っていない場合があり、英語版とローカライズ版の内容がずれていることがままあります。機会があれば、ローカライズの罠にはまったこともお話しさせていただければな、と思います。

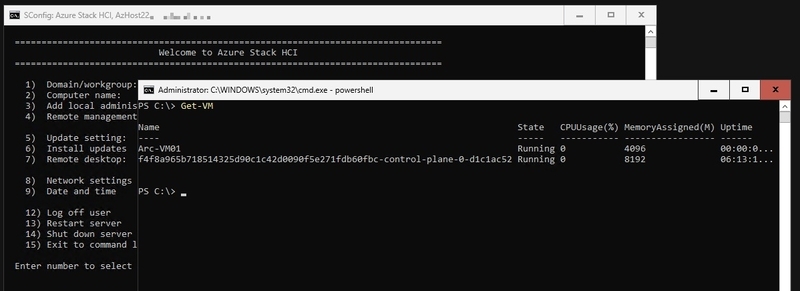

さて、RSAT、WAC、SCVMMといったローカル管理ツールでWindows Server Hyper-VもAzure Localも管理可能、ということになると、当然のことながらPowerShellも同じモジュールで、両方の環境を管理することができます。Azure Localのコンソールでも「Get-VM」コマンドレットは使用できるので、当たり前といえば当たり前なのですが(図11)。

サポート側面の違い

サポートという側面では、大きく2つの面があると思っています。「サポート期間」と「テクニカルサポート」ですね。結構大きな問題です。

まずサポート期間ですが、Windows Server Hyper-Vはいわゆる「5年+5年のサポート」となり、5年のメインストリームサポートののち、5年の延長サポートになります。で、10年でサポート終了です。

サポート終了期限は、Microsoftの以下のページから確認できます。

結構使われているであろうWindows Server 2019はメインストリームサポートが2024/01/09で終了しており、現在延長サポート期間です。延長サポートの終了日は2029/01/09なので、あと4年ですね。

長年使われてきたWindows Server 2012 R2は2023/10/10で延長サポートも終了しています。ただし拡張セキュリティーアップデート(Extended Security Update:ESU)が提供されているので、セキュリティーアップデートは有償で2026年10月13日まで提供されます。ただし、Azure環境では無償でESUが提供されます。

話を戻すと、Windows Server Hyper-Vもこのライフサイクルでのサポートが提供されるため、現在最新のWindows Server 2025でHyper-V仮想化基盤を構築すると、2034年10月10日までは延長サポート期間として使用することができます。

Windows Server Hyper-Vは「5年+5年のサポート」で計10年です。

対してAzure Localですが、まずはAzure Local のOSであるAzure Stack HCI OSのリリースタイミングを知る必要があります。

現在の最新版のAzure Local 2505ですが、Windows Server 23H2カーネルなのかWindows Server 2025カーネルなのかでラインが分かれています。

新規インストールするとWindows Server 2025カーネルなのでビルド26100で、Azure Local 2504以前にデプロイしたAzure Local は現在ビルド25398ですね。

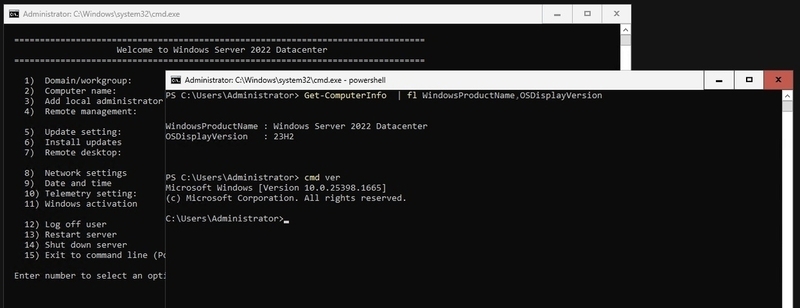

Windows Server 23H2というのは聞き慣れないバージョンのWindows Serverかと思いますが、いわゆる年間チャネル(Annual Channel:AC)と呼ばれるチャネルのWindows Serverです。Windows ServerコンテナーをホストするためのOSという位置づけのため、GUI(デスクトップエクスペリエンス)はないです(図12)。

Windows Server 2025などはLTSB(Long Term Service Channel)と呼ばれるチャネルで、サポート期間は前述の通り5年+5年の10年になりますが、ACは24か月サポートになります。

ACやLTSBの詳細はこちらで。

図12のように、ビルド番号は25398であり、Azure Local 2504以前にデプロイしたAzure Localと同じビルド番号になります。

現在のAzure Local 2504と2505はカーネルビルドの異なるラインが2つ存在することになり、予定では2510でビルド26100側に統一される予定です。この辺りもリリース情報のページに書いてある通りです(URLは再掲です)。

本題であるAzure Localのサポート期間ですが、以下のページに「Azure Local follows the Modern Lifecycle policy, which defines products and services that are continuously serviced and supported. To remain compliant with this policy, you must stay within six months of the most recent release.」という記述があります。

モダンライフサイクルポリシーに準拠するためには、最新版から6か月以内にとどまる(最新版ビルドから6か月以内の古いビルドであり続ける必要がある)と解釈できます。つまりは、最新版を適用したらそこから6か月はサポートされ、再度「最新版を」適用したらサポートが6か月延長される、という感じですね。

現在のAzure Local 2505はAzure Local2511リリース前まではサポートされる、という感じでしょうか。セキュリティアップデートも当然毎月来ますので、セキュリティアップデートを毎月適用する運用であれば問題なさそうですが、サポート期間というかサポートポリシーは覚えておいたほうがいいですね。

なお、Azure Local 23H2というかビルド25398の系列は2025年10月31日でサポート終了、更新プログラムも提供終了、サポートは「サポートされているリリースにパッチを適用する場合にのみ使用可能」という結構エグい感じになりますので、計画的なビルド26100系列へのアップデートを計画したほうが良いですね。

結論としては、毎月更新プログラムを適用することで、Azureサービスが継続し続ける限りはサポートされる、という形になります。

続いてテクニカルサポートですが、これは明解ですね。

Azure Localは「Azureのサービス」なので、Azureサポートにケースオープンできます。

Windows Server Hyper-Vはオンプレミス製品なので、一般的にはMicrosoftの有償サポートサービス契約や、ハードウェアベンダーが提供しているソフトウェアサポート契約が必要になります。以下はその1つのMicrosoftが提供するユニファイドサポートです。

ハードルが低いのはどちらかといえば、Azureサポートのほうが敷居は低いと思います。

疑問5:仮想化基盤としてみた場合、Azure LocalとWindows Server Hyper-Vの違いは?

回答5:仮想マシンのカットでみれば、両者に大きな違いはありません。

ハードウェア構成というカットでは、ストレージ構成に違いがあり、ユースケースによって選択する必要があります。

管理側面では、Azure LocalはAzureポータルから管理することがメインではありますが、ローカルの管理ツールを使っても管理することは可能です。ローカル管理においては、Azure LocalもWindows Server Hyper-Vも違いはありません。

サポート側面については、「5年+5年」のサポート期間であるWindows Server Hyper-Vに対して、Azure Localは常に最新版から6か月以内のビルドがサポートされる、という大きな違いがあります。また、サポート窓口もAzureサポートかMicrosoftの従来のサポート窓口かの違いもあります。

このようにハイパーバイザーとしてのアーキテクチャーというよりは、サポートや付随するサービスで違いを見ることができます。

最後に

Windows Server Hyper-VとAzure Localの違いを、物理レイヤーに近いところで比較して解説しました。

物理レイヤーに近い部分の技術的ポイントにおいてそう違いのない両者なので、差別化ポイントが難しいとおもいます。構成の自由度だったり、対応しているソフトウェアだったりという、アプリケーションに近いレイヤーで違いが出てくるかな、という感じですね。

次回は、疑問として聞かれることの多い、Azure Localならではのポイントを解説したいと思います。

書いた人:後藤 諭史(Satoshi GOTO)

ソリューションアーキテクト部所属。

専門はWindows Server Hyper-VやAzure LocalといったMicrosoft仮想化技術。Microsoft SDN(Hyper-V Network Virtualization)などのWindows Server ネットワーク技術も。

Microsoft オンプレ技術以外にも、エンタープライズネットワークとかMicrosoft Azureとか、運用とか。

ネットワークやハードウェアといった物理層に近いところが大好きな、昔ながらのインフラ屋さん。得意技はケーブル整線。

Microsoft MVP for Cloud and Datacenter Management(2012-2026)

Microsoft MVP for Microsoft Azure(2024-2026)